作为对20 世纪现代建筑产生深远影响的德国建筑理论家、建筑师,戈特弗里德• 森佩尔(Gottfried Semper)在一百多年前就通过对人类原始生存与建造的研究思考,阐述了建构对于建筑的重要性,其中建造的真实性、诗意性与朴素的空间美学成为揭示建筑本质的内容。

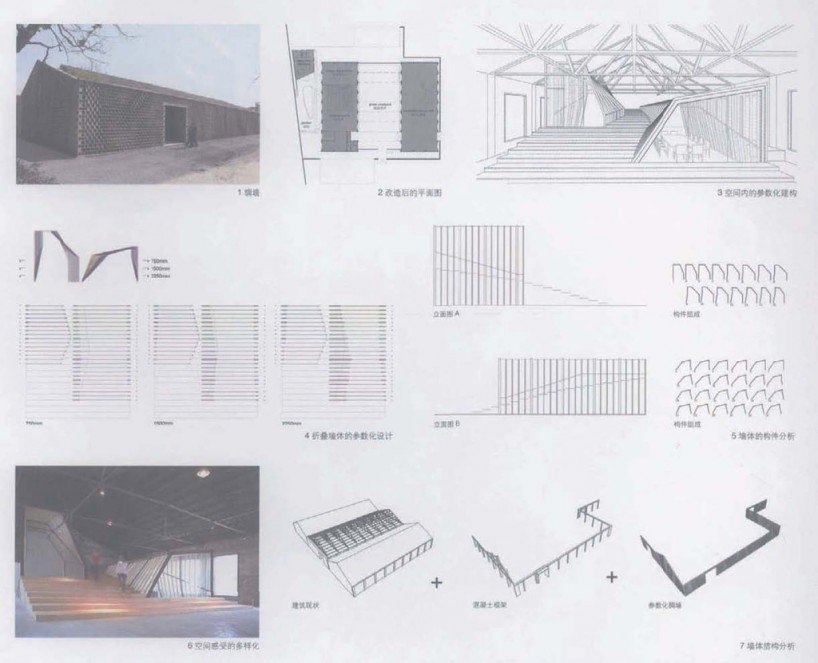

当我们面对废弃工业厂区中一栋三跨老厂房,并力图将其改造为创意产业办公空间时,寻找一种朴素的建造美学及一种真实而简单的建造过程,成为我们设计的出发点(图1,图2)。现名“五维空间”的创意产业园区,其前身是创建于20 世纪40年代的上海华丰第一棉纺织厂,它曾以花园工厂著称,如今还可见遗留下来的烟囱、大树等景观。随着上海城市逐步进入后工业社会,原本风光一时的工业厂房逐渐没落,现今逐步被置换为创意产业园。

质朴的后工业景观和内在的朝气勃勃的涌动,是我们对基地的感受。艺术创业者热衷于工业遗产中鳞次栉比的北向天窗、高耸的红砖烟囱、斑驳生锈的钢铁屋架。纷至沓来的婚纱摄影团队带着对对新人到此取景,渐渐构成了此地既流动又恒定的日常事件。前者来自过往,后者来自现实及未来。设计表达了我们的感受和场地的特质,而最能向大众清晰、直接地表达言语的介质应该就是最初设想的建构本质吧。

森佩尔在1860年出版的《技术与建构艺术中的风格问题》中明确提出“面饰的原则”—建筑的本质在于表面的覆层,而非内部起支撑作用的结构。表皮遮蔽了内部结构,是空间最直接的界定者。森佩尔关于表皮的思想深深地影响了现代主义建筑以及后来的建筑师,包括当代活跃的瑞士建筑师赫尔佐格与德梅隆等。

当代的表皮也可以说是覆层的扩展。不管是覆层还是表皮,它们都不仅仅是一堆材料和颜色,它们的建构总是传达着建筑师对社会现实的反应或观点。以森佩尔、路斯、柯布西耶为例,森佩尔主张要向古人学习,恢复古代的彩饰,建筑的外表皮和内表皮都要是多彩的、古典的,因为他觉得他所生活的那个时代的城市还需要某种公众文化。而到了路斯的时代,他认为古典已经过去,而且,现代社会尤其是工业社会要以一种不同于古典的公共生活方式活下去,处于现代都市中的建筑不应以喧哗的姿态露脸,因此他在建筑外部摈弃了一切装饰;另一方面,他认为“家应该是温暖的”,于是他在室内用尽了各式材料与颜色。柯布认为,建筑师应该走在社会变革的前列,当时的现代主义理想追求的是“诚实”与“理想”,建筑也应以此为目标。因此,建筑里里外外都被要求去除不必要的装饰,以体现工业时代的机器美。

由此可见,哪怕只是一堵墙,运用什么材料、怎么交接,是暴露还是隐匿结构都可将其笼统地归结为建构话题的技术层面;而更深层次的则是社会话题,或者说,哪怕只是一堵墙,经过思考过的建构,都可以折射出那时那地的生活。

切片墙—空间内的参数化建构

在 “五维空间”设计中,我们的思考方式很直接,用最平实的材料和朴素的手段传达我们的建构观念。在整个创意工厂设计中,在内与外的不同空间运用不同的方法予以实现。首先,在建筑内部,由于原始空间高达5m ~ 7.5m,对于小办公空间的界定必须进行合理的划分及缩小式的围合。所以,建筑内部的围合,实际上来自于对空调空间的界定及展示与办公空间的正负耦合(图3)。

折叠的墙体、转折的墙线、升起的台阶配合参数的改变,有机地定义了简单的空间内涵(图4)。非线性空间的线性化表述是通过参数化图解定义的。每一根平面式的墙体结构,相互的联系渐变成非线性墙体(图5)。切片式的图解定位方式实现了空间感受的多样性(图6)。

切片法的成功应用实现了非线性体的空间表达,也可以说是应用了近似法实现了流动的、不确定的、折叠的形体。在这里,我们试图捕捉连续空间中的不确定性,这种降低维度的方法正是实现复杂维度的手段。

绸墙— 一种诗意的墙体建造

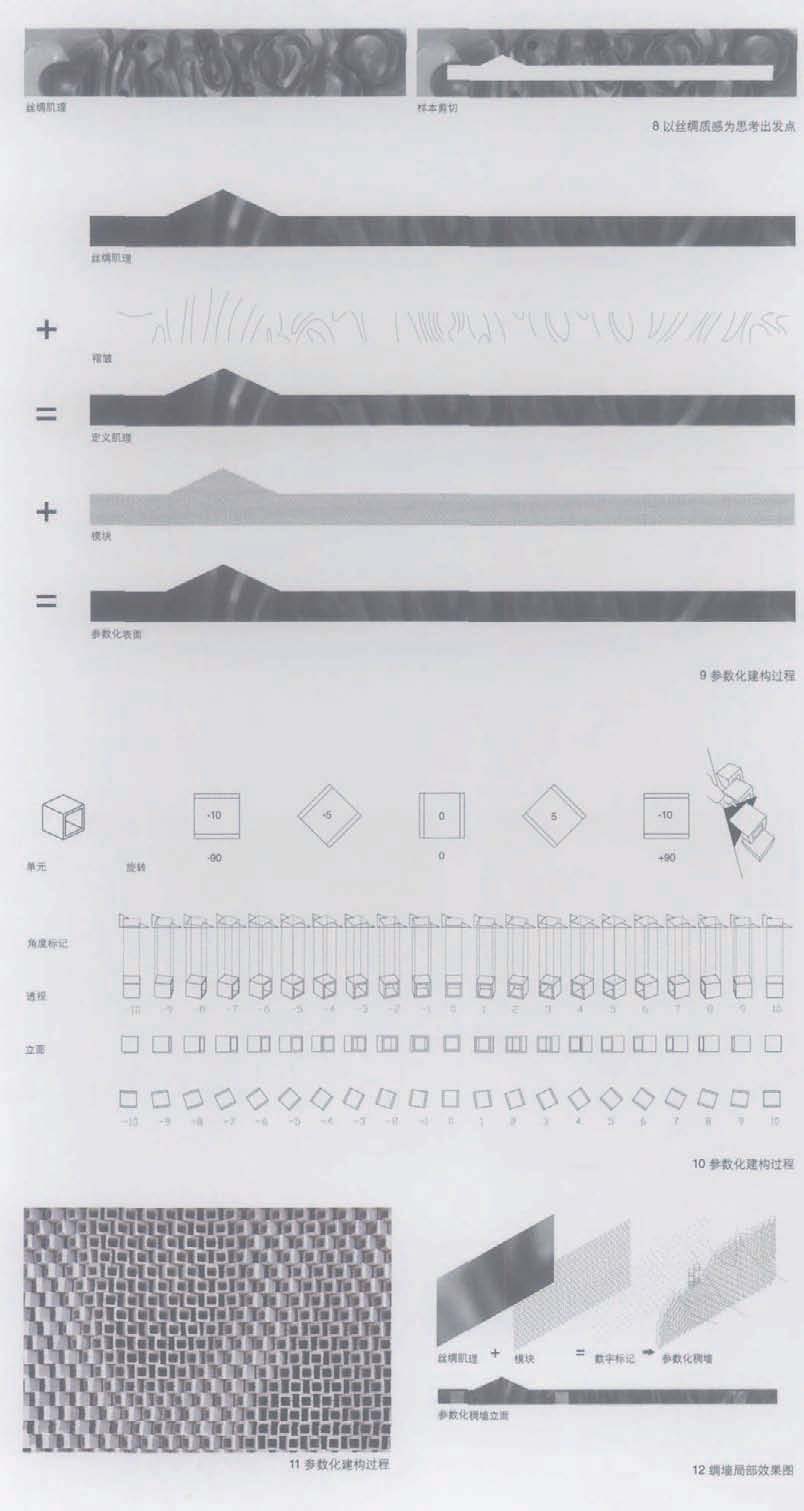

外墙的设计出发点更加有趣,首先采用的是最便宜的空心混凝土砌块体,力图表达的内容具有丝绸质感的丝缎效果。设计全过程严格遵从传统的建构精神,墙体材料采用的是空心混凝土砌块,但结构逻辑却非简单的砌筑。而是先行建立一个混凝土框架结构作为支撑体,在其外部完成混凝土砌块的砌筑工作(图7)。面对这样一堆在中国农村或工业厂区中常见的空心混凝土砌块—单调的形式、并不赏心悦目的颜色、可以预想到的施工精细度……我们希望能用新技术创造出与传统有别的形式,让传统的空心混凝土砌块焕发新的活力。与此同时,其质感粗糙的材料特质也与老工业厂房非常契合。单元式的砌筑建造对之后将运用的参数化技术也较容易操控。

但我们深知,如果让技术作为设计的主宰,难免会陷入参数化设计的误区。尽管有那么一点先入为主的情结,但参数化技术的运用还是基于我们对场地的把握和反应之后,而且,后者的思考更让我们坚定了对前者的选择。面对曾经每日生产大批棉纺织品的场地,我们希望墙体能有织物一般的柔软质感,哪怕只是一定程度上的怀旧,也算是对过往的纪念。因此对丝绸质感的选择,成为思考的出发点(图8)。而对丝绸质感中灰度的读取则成为将丝绸转译为墙体砌筑方式的媒介。灰度是一个可以参数化的内容,将灰度转译为墙体的褶皱是我们实现参数化建构的重要手段(图9,图10)。

参数化建构过程

1.设计与建造的错位

西方语境下的参数化建构具有两方面含义:参数化设计和参数化建造。前者指在计算机上的设计操作、模拟建造,属于数字化的虚拟阶段;后者指借助C N C 等数字化设备进行的实际建造,属于数字化的物质阶段。然而,在中国的现实却是,硬件设施的引进滞后于软件的推广,即参数化设计的普及速度快于参数化建造,众多建筑方案始终停留在虚拟阶段。这种局面是短期内无法逆转的—中国拥有4 000 万建筑从业人员,农民工占3/4,还不算那些流动的“黑工”。让类似于瑞士的机械手取代民工砌砖是不符合国情的。

中国古代匠人也遇到过类似难题,但他们将其一一化解。采取的方法首先是“变造”,中国古代传统建造中的一个重要的原则,即根据情况对“规矩”进行一定的变通。如宋《营造法式》虽然为了方便管理制定了严密的模数制,但在实际操作中,工匠几乎不会在两个地方做出两个一模一样的斗拱或木构框架。其次是“同化”,中国汉文化的特质是虽不断接受多方文化的冲击甚至多次被少数民族统治,但其强大的同化力量不但没让汉文化被异文化征服,反而吸收各家优点,更新并丰富自身。因此,变造与同化同样也可运用在我们的实践中。

在前期的参数化设计中,我们运用grasshopper中的“曲线干扰”,将每个空心混凝土砌块旋转一定的角度,这是本次参数化设计中最重要的参数。砌筑的砌块两侧通透、两侧实面,旋转角度不同,产生的阴影和视觉通透效果也不同,通过渐变的又有一定规律的旋转角度,使得墙体呈现出如织物般柔软、皱褶的效果。特别是远观时,效果更加明显。随着观看角度的变化、阳光的变化,皱褶状态也随之改变。

2.虚拟与物质的反复

然而施工的困难迫使我们返回计算机操作平台,减少旋转的角度,同时相对每个角度设计并制造一个用来固定角度的模板。但角度的减少将使墙体的皱褶程度随之减弱。我们不得不在建造可操作性和效果间寻找一个平衡点。在这段权衡过程中,参数化设计再次发挥了它“过程可视”的优势,随着参数变化所产生的一系列成果即时地呈现在建筑师面前,大大方便了我们对方案的判断决策。最终,选定10 个角度进行实际操作(图11,图12)。

在施工现场,我们指导工匠使用模板为砌块的角度定位,当然,角度的精确性依旧是手工级别的,但其误差并不足以对最终效果产生重大影响。建筑师与工匠的配合推进了建造的进度。古人建房,主人是建造的指导者也是施工者,因此建成效果并不会和主人的设想有太大的偏差。但现代社会的细化分工使得这两种角色严重割裂,建筑师的设计意图到了建造层面常被篡改或误解得面目全非。此次实践,几乎每天都有建筑师到场,他们的现场指导和纠错能即时生,建筑效果得到了较好的控制。

3.形式与事件

在施工一个月后,“雏形初现”的墙体便吸引了来园区拍摄婚纱照的团队和新婚夫妇,他们纷纷将其作为拍照背景。渐渐地,这堵墙便成为每位新人和摄影师的必选拍摄景点之一,我们设想这将成为此地的一种习俗。唯有形式的墙体只是一堵形式被固化的砌体块,但由新形式而促发的事件和不断流动的人群让墙体拥有了类似于生命体的更新。这是在意料之外的,但也是现阶段我们所做的最有成就感的事情—墙体将出现在越来越多的新人照片和他们的记忆中。

4.实践总结

在西方的思维中,精确性是参数化建构必不可少的要素之一,也是更新和补充传统建构的利器。没有参数化技术的协助,鸟巢的钢架是难以做到精确找形和焊接的。然而除了鸟巢外,还有大量的建筑也能享受到新技术和新思维所带来的益处。让我们庆幸的是,精确性只是参数化设计的众多优势之一。在此次实践中我们试图发挥参数化设计在非常规建模、找形、修改等方面的优势,而对精确性我们选择知难而退地回避。

减少旋转角度和制作角度模板成为实现建造的关键。前者因损失了一定的形式美而减少了建造的繁复度和工程量;角度模板则是根据施工队师傅的技术水平量身订做的。这是对现时、现景的应急反应,是参数化设计种子落在中国土壤里发的芽、长的果,与西方品种大有不同。廉价劳动力的诱惑、低技施工的逼迫和配套设施的缺乏使得我们无法,也没有必要强求从设计到建造的参数化一致性。不可否认,参数化的一个显著贡献就是将设计和建造紧密的联系起来,催生了诸如“一体化”等突破传统的建筑概念。

可以预想,这将是未来将来建筑发展的一种趋势,至少在西方如此:良好的技术环境、充足的资金、一脉相承的思维方式以及昂贵的劳动力使得参数化设计及建造成为必然。显然,处境决定了策略的选择。

适当的妥协和变通使我们也体会到参数化给设计带来的好处,其中最直接的便是形式的更新—一种新颖的、但又不是完全与过往毫无联系的形式。

首先,本项目所采用的材料是人们极其熟悉的。其次,对纺织物部分特质的模仿又使新生物与场地产生了隐约的联系。新形式使一堆老材料的组合拥有了新的面貌,后来更是促生了有趣又有意义的事件。密斯说:“建筑始于两块砖头的叠加”,而弗兰姆普敦更进了一步,“建筑始于两块砖头的仔细叠加”。由此可知,建筑的意义不仅在于这两块砖头,更在于“仔细叠加”。

本项目设计采用了参数化技术和思维,此后我们也渐渐地在其他小型项目中部分地应用并将其实现。参数化的思维方式与低技建造的有机结合成为富有中国特色的参数化实践手段。期间,随意而出的是我们对传统文化的思考与内心解读。沉浸多年的纸面建筑在参数化的推动下,最终一定会回归到诗意建造的本质上来。而中国特殊国情下的实践应可在另一侧面推动建筑师对建筑设计与建造逻辑的重新定义和深度思考。